Letter 5: 探访Tove Ditlevsens的哥本哈根

本周这封Newsletter发自北欧,趁着申根签证还有效,我第一次来到了哥本哈根。对这座城市几乎第一眼就喜欢了,从中央火车站出来,没有其他大多数城市乱糟糟的场面,街道宽敞,建筑物富有设计感,行人也很有安全感。

除了去到两座惊艳的图书馆,丹麦皇家图书馆(The Black Diamond)和哥本哈根Main Library之外,我心心念念想去的是写下《哥本哈根三部曲》(中文版今年7月刚由新经典引进)的作家Tove Ditlevsens生活的街区。

《哥本哈根三部曲》英文叫Copenhagen Triology, 是Tove写的自传体小说三部曲,1985年在她去世后9年才被翻译成英文出版, 其中的最后一本Dependency 迟至2019才出版,和前两本Childhood, Youth一起被合称三部曲。纽约时报在今年将此三部曲的英文译本列为21世纪最佳100本书。

我在UEA读创意写作硕士的时候,Dependency的第一章就是我们的必读篇目之一。我被Tove安静、compelling的描述抓住了。她写和比自己大36岁的丈夫Vigo F婚后的生活,有宁静的压迫感。我在这里附上开篇的章节。

因为对她的生活感兴趣,来了哥本哈根我就想到她的街区去走走。

中文世界基本没有相关攻略,做了一番搜索之后,我先来到了哥本哈根西南边一个小公园Skydebanehaven。这里有一个巨大的儿童游乐场,是当地一位City Walk向导组织的Tove Ditlevsens寻访之旅的起点。丹麦的儿童友好设计都非常在线,是我在整个西方世界看到的最好的。

从这个儿童游乐设施往西走五分钟,就来到了Tove Ditlevsens Plads (广场)和以她名字命名的小学。这个学校很大,分为好几栋楼,楼下整圈都是儿童设施,有一个滑梯还直接从楼上通到地面,是不是孩子们可以从这里放学回家呢?

广场上有一行字,我用Google 翻译了一下。

广场的斜对面,是另一个公园,公园旁边是1930年就建立的社区图书馆Vesterbro Bibliotek og Kulturhus。1917年出生,在这里度过童年和少年期的Tove肯定来过这个图书馆。

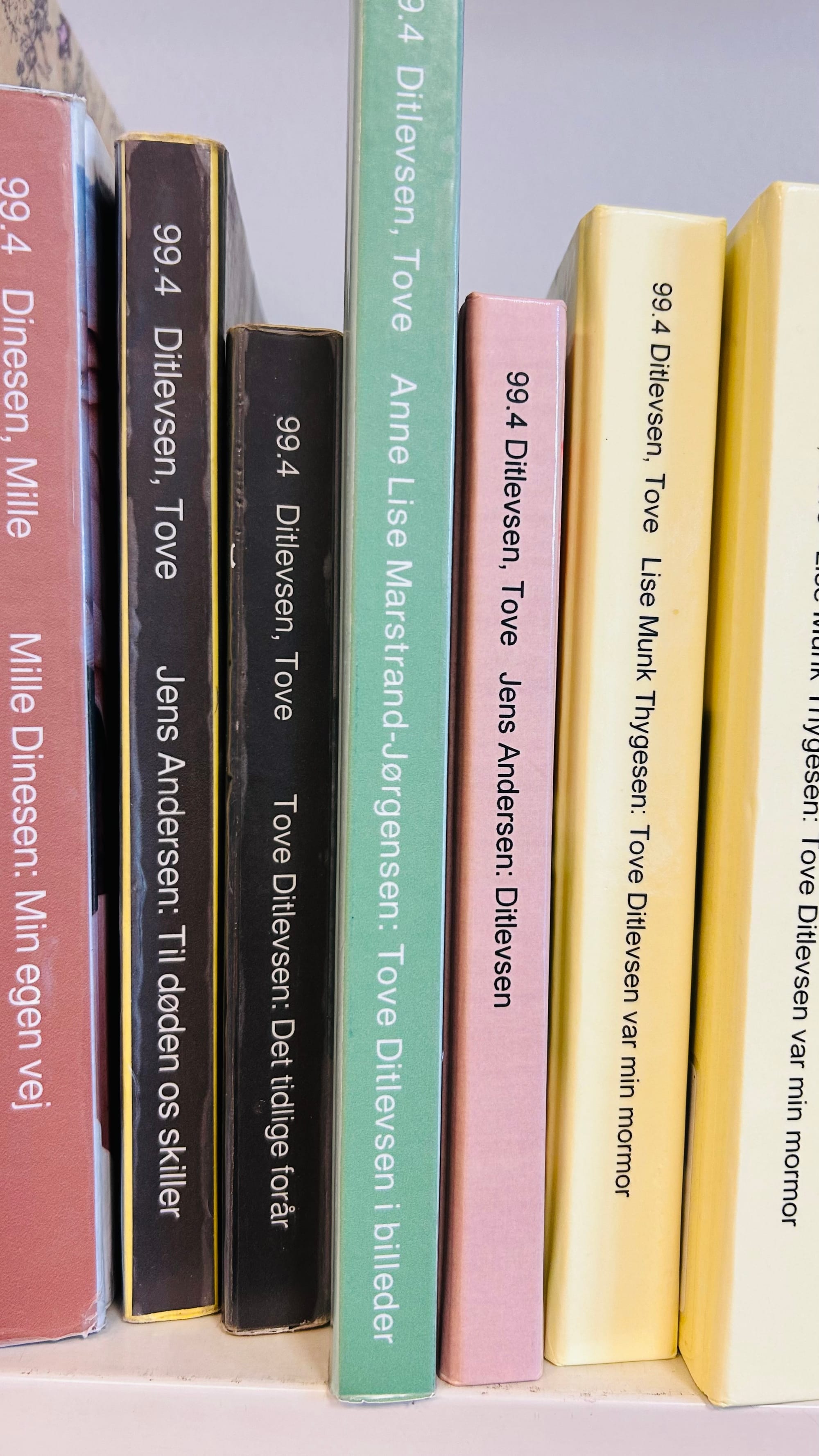

在一楼的阅览室里,我找到几本关于Tove的传记。

坐在窗边的座位,我依靠Google 翻译的帮助,读了一些页。

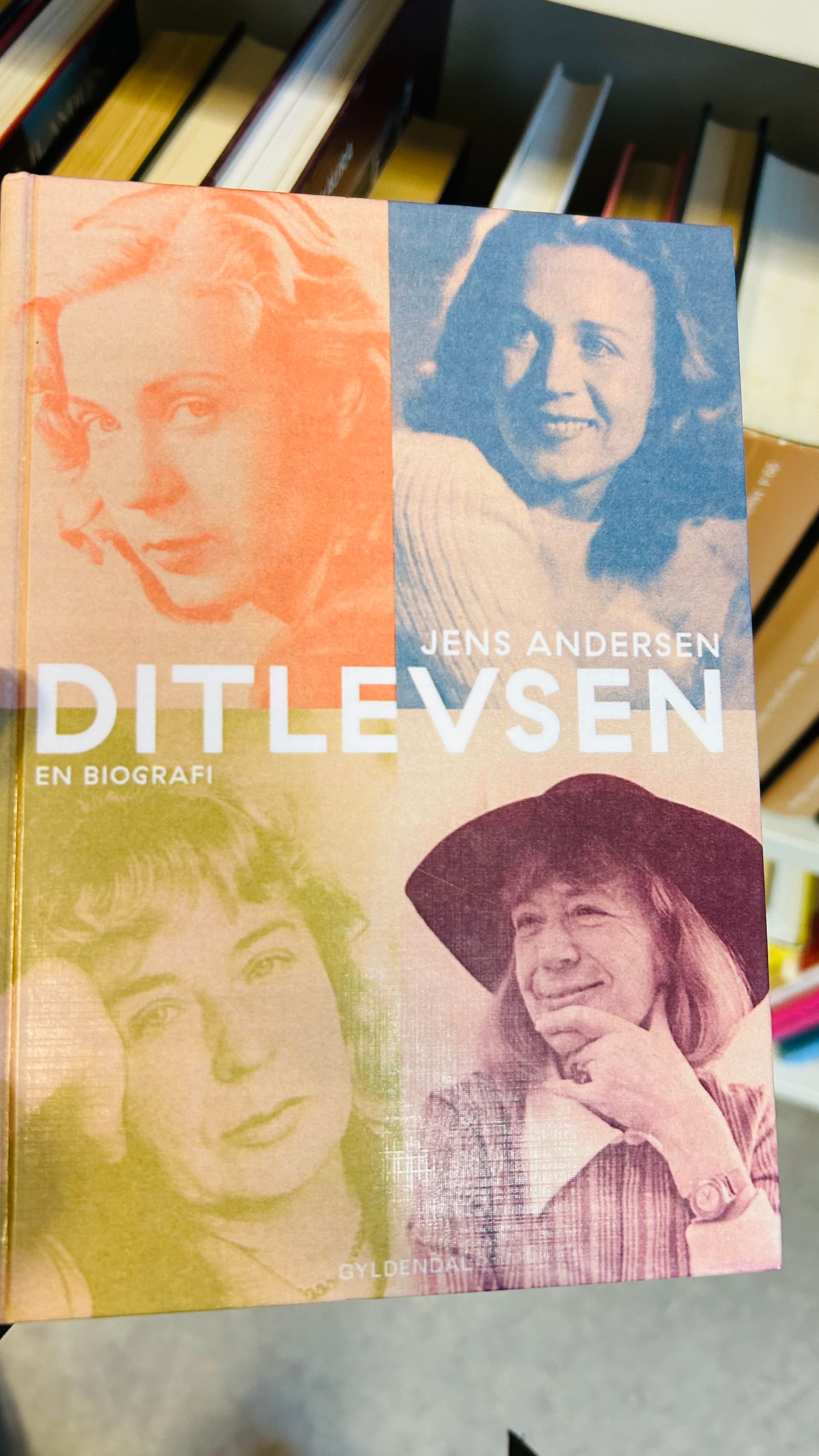

上面这一本是丹麦传记作家Jens Anderson在2022年新出版的一本。

上图中间的一本,是Tove的孙女写的。

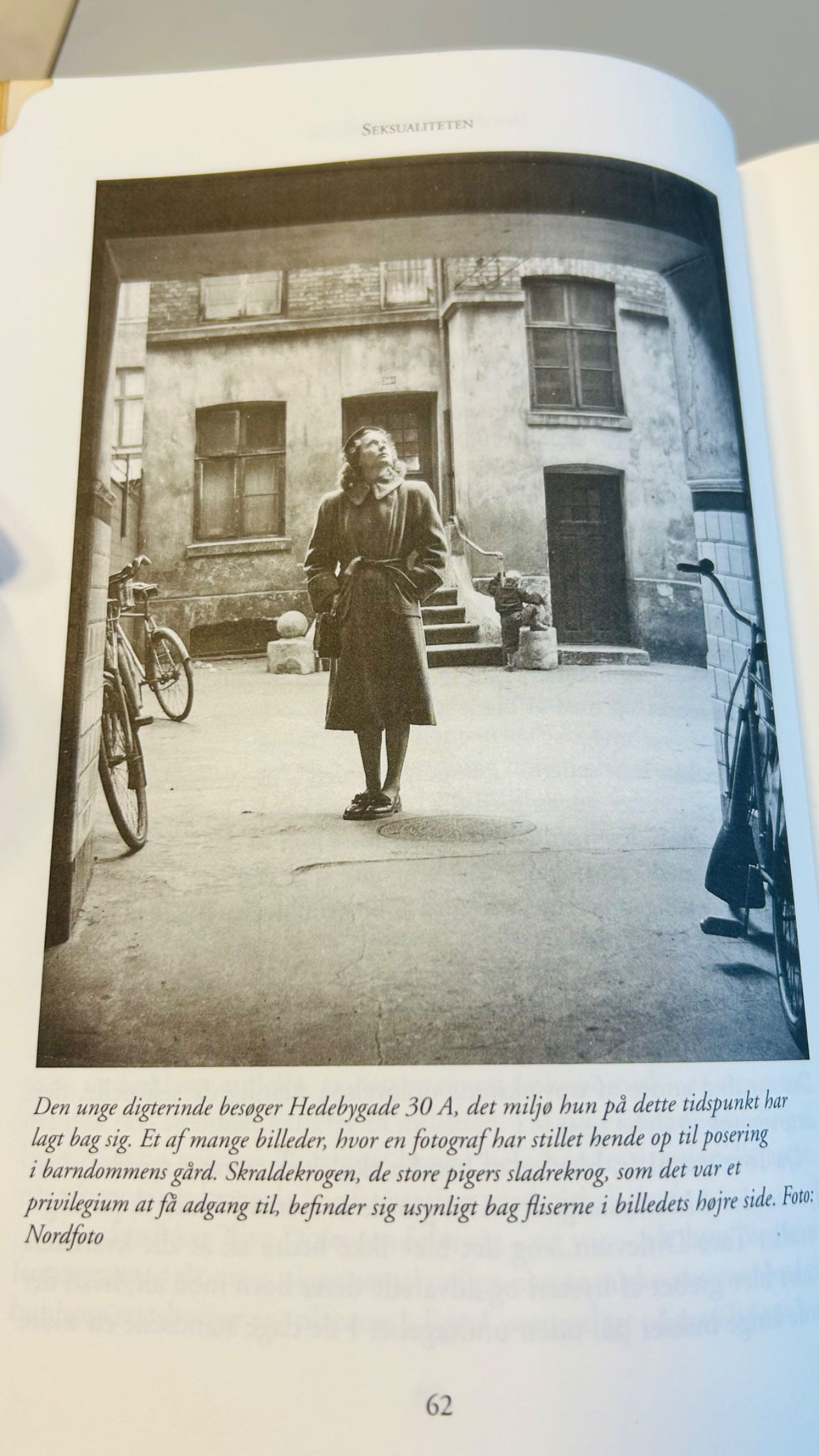

右侧的这本描述了Tove更多的童年生活,也附上了一些珍贵的照片。比如一家四口的合影,以及她成为一名年轻诗人回到自己居住的大院的照片。

也是借着这本书,我找到了Tove童年住所的具体地址,Hedebygate 30A, 四楼。距离这个社区图书馆只有100米。

可惜大门紧闭,私人住宅不能进去了。

这个Vesterbro街区,是一个工人阶级街区。Tove的父亲虽然是个文学爱好者,但无法以之为职业,甚至也无法成为一名记者,最后落脚的职业是锅炉工。而她的母亲则是普通家庭妇女,热爱社交。

在这个街区,我想象了Tove描写的生活场景,1940年代德国占据的时期,禁酒令和宵禁严格实施,但是我不知道这里的树木是如此美好,落叶缤纷,充满生活气息。当然,在北欧,人们离不开酒精。Tove最后的生命是悲剧的,她因为被第三任丈夫以毒品控制,最终在1976年服毒自杀。

传记作家Anderson在书的前言中写道:

Kan man gribe en sommerful uden at forgribe sig pà stovet?

Sadan led spergsmälet. Kan en mandlig kritiker forstä en kvin-delig forfatter? Tilmed en kvinde, der med nasten padagogisk tydelighed annoncerer i sine digt- og romantitler, at hendes emner er barnet, pigen, kvinden, familien, hjemmet og age-skabet - kort sagt alt det nare og omsorgsforpligtende, mand til alle tider er flygtet fra?

“人能在不触动蝴蝶翅膀上粉尘的情况下捕捉它吗?问题就在这里。男性评论家能理解一位女性作家吗?尤其是这样一位作家,她在诗歌和小说的标题中几乎以教学般的清晰度宣告,她的主题是孩子、女孩、女性、家庭、家园和婚姻——简而言之,所有养育和责任的事物,而这些都是男人一直逃避的。”

我也无法全部理解Tove Ditlevsens,特别是在充分大量地阅读她的作品,以及了解丹麦这个国家和她的人民之前。我会把Tove的作品作为长期阅读书目。

这周我邀请了作家三三来回答几个问题。

李: 你最近在长沙一家书店做秋季代理店长,发现当店长和写作之间有什么关联与冲突?

三三:都是艰难的行业,也自有乐趣。

我所在的书店叫“镜中”,和张枣那首“只要想起一生中后悔的事,梅花便落了下来”同名。于疫情期间开张,至今已有两年多。书店位于岳麓山下,周围是一个叫茶场的村庄。可想而知,它是一个清幽、美妙的地方,但客流量相对有限。来书店的多是附近居民,或线上社区内的常客。再加上线上书籍销售的无限折扣让渡,使线下书店的生存空间更受压缩。尽管我只负责秋季季度,但依然每天在为如何盈利而发愁。做活动,尽量与顾客交谈……在细小处努力,却收效甚微。大势所归,不可能使书店进入一个大幅盈利的状态。

由于书店在村里,景色迷人,所以这个月过得很开心。秋风拥有圣手,柚子树、橘树都已结果,同事们还曾在路上捡到过小栗子。每天相对规律地读书,已经满足。写得却不多,今年的几篇小说几乎都有挥毫之气,杂乱无章法,细读有一点疯。写作当然也是难的,世事无容易,尽管有时穿越迷雾的姿态是轻盈的。暂且让写作顺其自然吧。

李: 离开上海的生活,无论之前的北京还是现在的长沙,给你观察上海带来什么新的视角?

三三:来长沙更像是一种停顿。Fading out,然后停下来,什么都不再观察。这些年来,周围的人们与四周的关系普遍日益紧绷,而我厌倦了在人群中如把握方向盘似的紧握警惕。这是一次逃亡,是一种与外界的距离的重新调整。并不是说长沙比上海更具松弛感(也许某种意义上,这句话也成立),而是需要去一个新的地方,数据清零之处。目前而言,我感到还算顺利。

在长沙轮值期间,我也回过上海。坐过飞机、高铁,也坐过Z打头的火车,非常原始,每逢到站,乘务员就大声地在车厢里来回喊叫。凑巧那天Z打头的火车没买到卧铺,就在硬座坐了一夜。夜晚出发,一路看天渐渐变亮,有一种重新回到遥远童年的错觉。如此说来,对上海的观察其实是内部的,在记忆、感觉、意识等等更抽象的层面。

李:全职投入写作两年了,一个人就是一支部队,获得了什么新的技能?

三三:和朋友开玩笑,说我这个阶段生活的动力是“愤怒”,是许多想拔剑的时刻。这种愤怒并不指向具体的事件,而是朝向生命的虚无——“生之怒”。值得解释一句,虚无不仅仅是“空”、颓废、无力、或是所有石子最终掉入河底,其中也有无尽的凶险(是每个人都离真相太远所造成的)。这种愤怒的体验很难用语言描述,但似乎是从不存在的永恒中借到了一种力量。微信签名也从“桥都坚固,隧道都光明”改成了“怒而飞”。后者出自《逍遥游》,下一句是“其翼若垂天之云”。没有什么原因,只是积攒够了怒,现在要继续往上走了。但总是一个人,没有什么部队。文学被写下的每一刻,也都仅仅属于一个人。

获得的新技能,可能是更擅长伪装e人了,虽然肉眼可见是出于社交体面而强行撑出e人的能量。

李: 目前手头最新的写作计划是?

三三:目前有两个中篇在写,写得比较慢。一篇结构比较有意思,另一篇借用了伪非虚构的方式(受安德烈斯·巴尔瓦《光明共和国》及赛巴尔德的诸多小说启发)叙事。长篇也在等待它的时机。

李:给想开始写小说的朋友几句建议吧!

三三:想写就写吧。

借用吉尔伯特一句诗,“值得做的事情,做得糟糕也值得做。”

三明治对三三的访谈,收录在今年7月出版的新书《我只在意人存在的样子》中。

《我只在意人存在的样子》

三明治·2024.7· 江苏凤凰文艺出版社

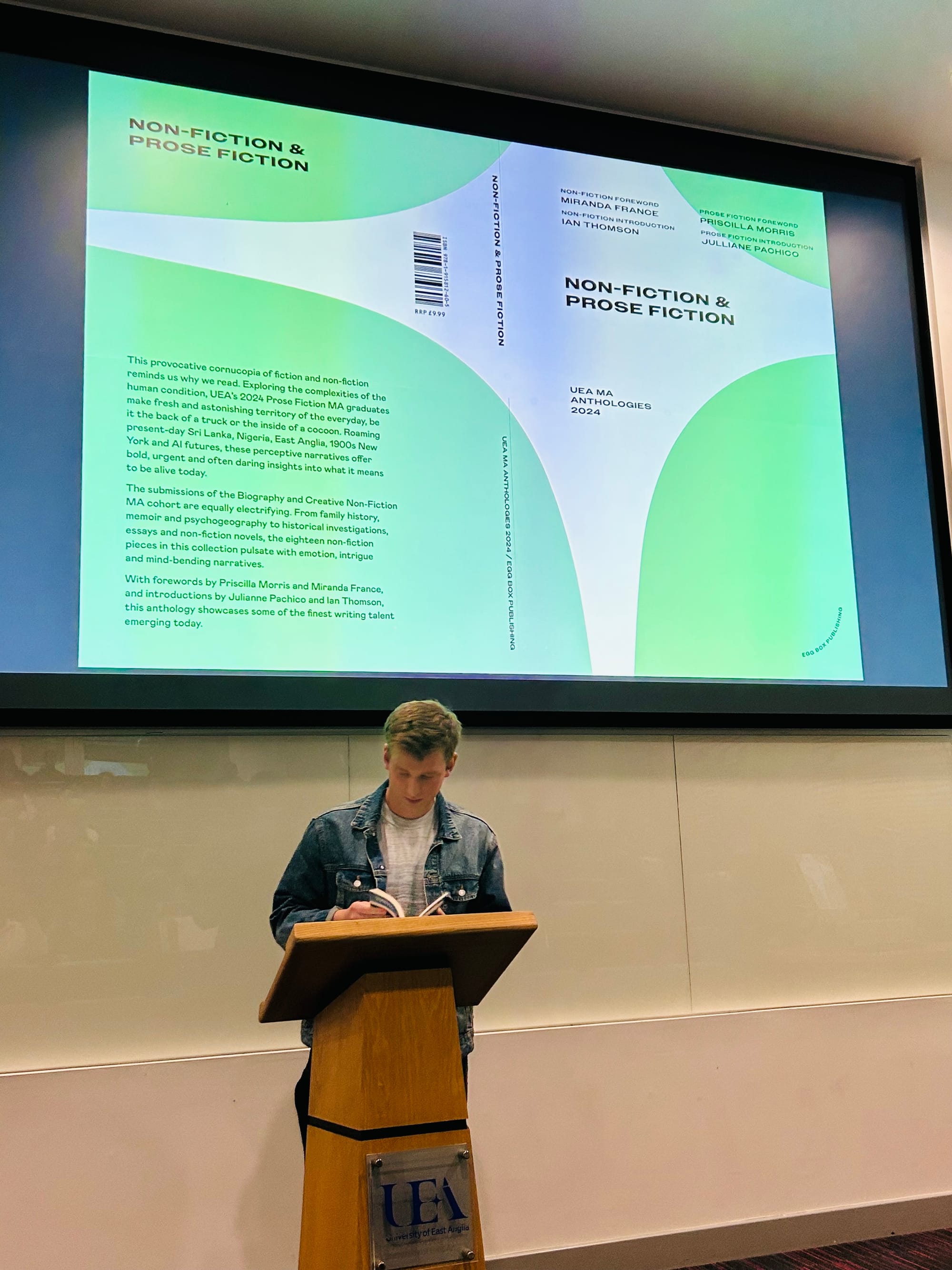

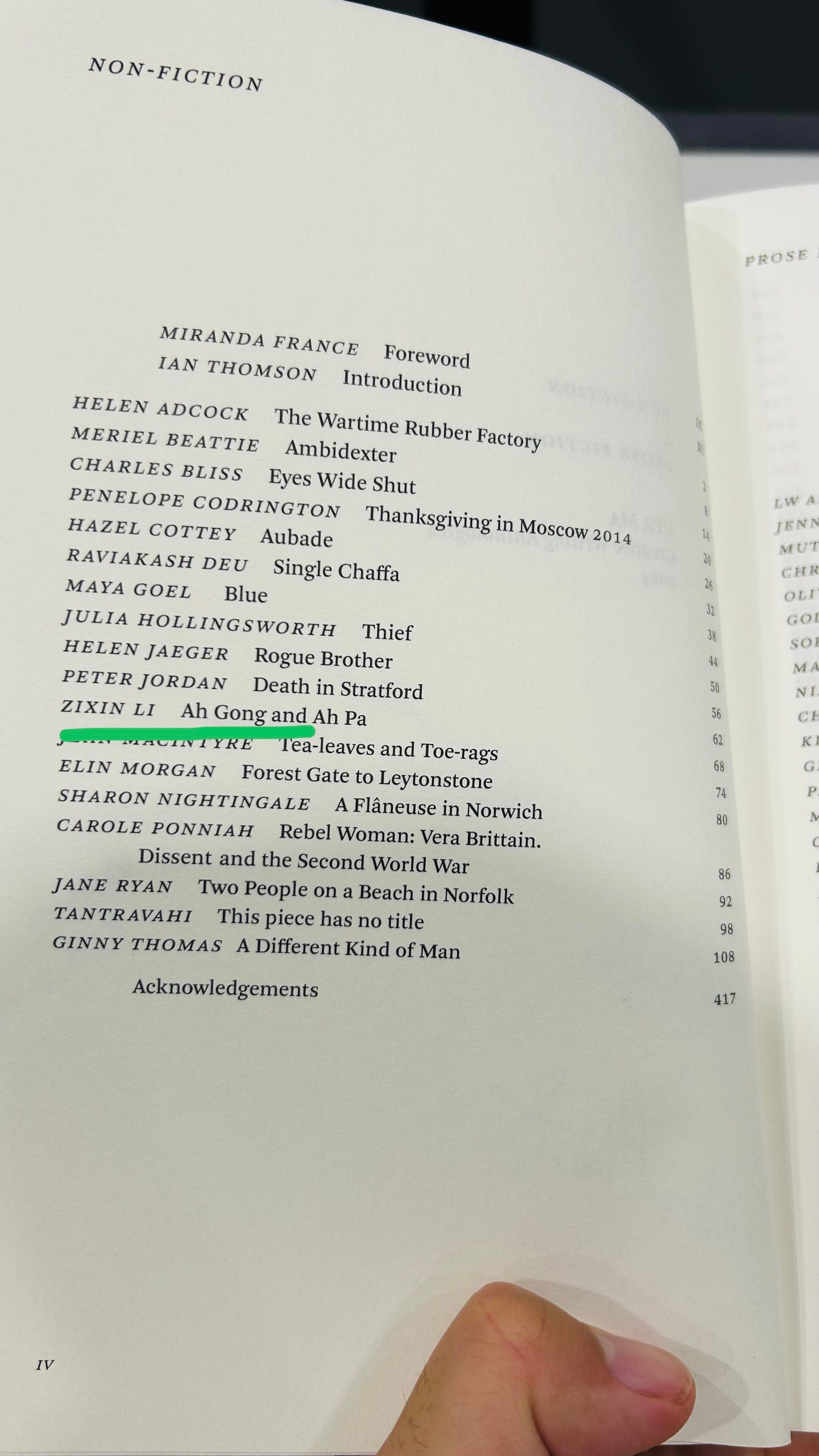

上周还有一个令人开心的事情,就是我在UEA读书过程中的一篇作品《Ah Gong and Ah Pa》被收录在2024年UEA Nonfiction & Prose Fiction的作品集里。这部作品集是每年UEA的传统,属于正式出版物,在亚马逊等平台都可以买到。上周三,我和部分同学都回到了校园,参加了发布仪式,有些同学还登台朗读了自己的作品。

回到UEA,就像回到一个写作的磁场。在这里,英文的创作感是长在每个人的身体里,又散发在空气中的。离开了几个月,瞬时之间我又捕捉到了过去一年我在这里的那些状态:宁静、被激发的创作勇气、未知(对于他人和他人对于我)、特别(却也偶尔有不合时宜的另类感)。在这场学生作品集发布会,在厚厚的整本书六十多个作者(非虚构+虚构)中,我是唯一的中国人,也是唯一在行文中使用中国方言的。我使用了阿公、阿嬷、大伯等等的潮州发音称呼,甚至把阿公用潮州话念唐诗的发音记录了下来。“世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠”,是我清楚记得他老人家吟诵的。

我也算是把部分的潮汕方言,特别是人物的称呼直接放入了英文写作中。这是一个有趣的尝试。实际上,加勒比英语和苏格兰方言的英语根据其发音特点,直接用各自独特的词汇成文,已经是今天英文世界流行的表达方式。那么每一门方言,都可以寻求它和主流语言,比如英文和中文的结合方式。我接下来在关于潮汕的中文非虚构写作中,也会引入更多的潮汕方言的尝试。

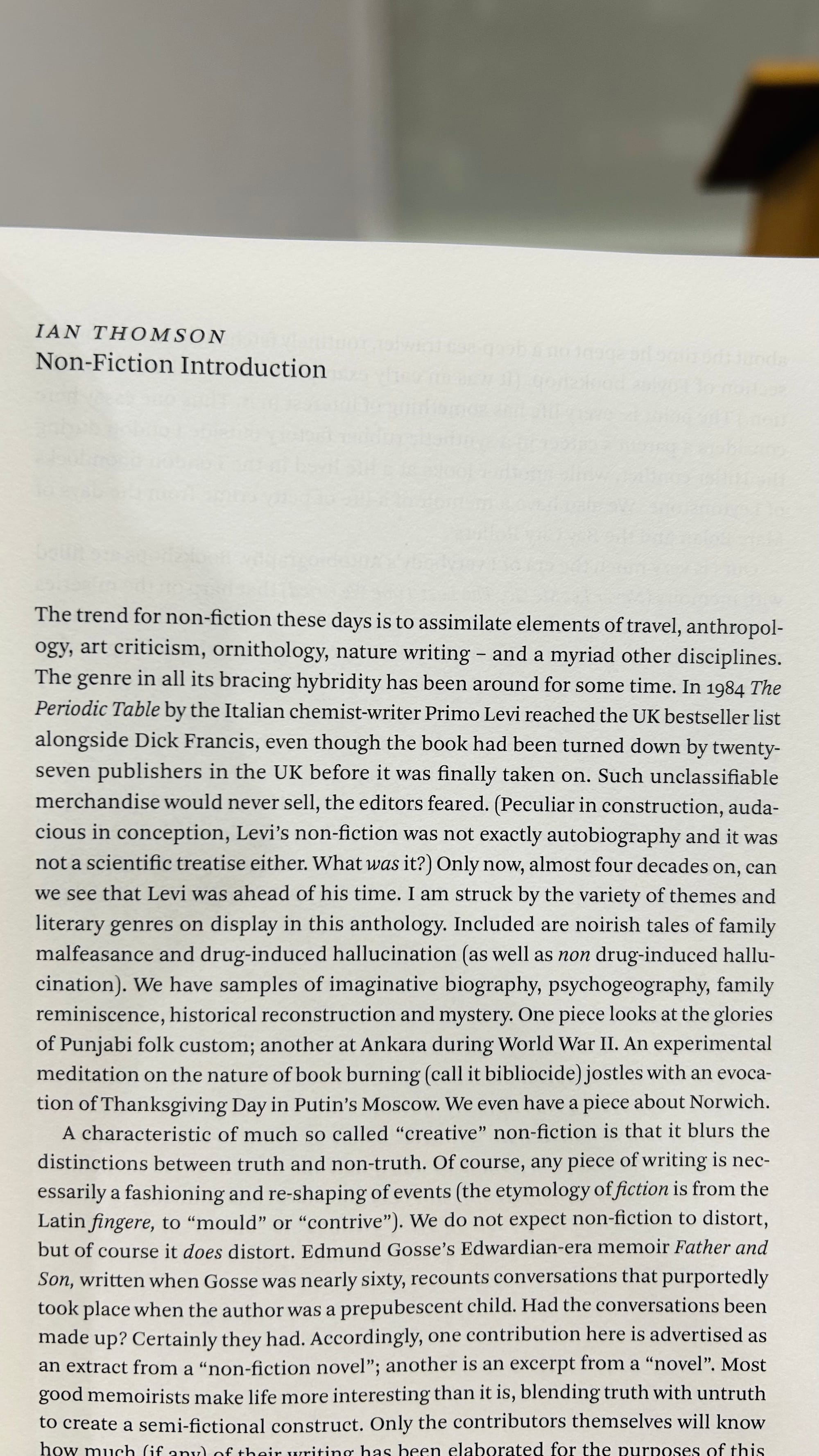

这本Anthology,最有趣的一点是我们的系主任,上周介绍过的Ian Thomson写的一个序言。我贴在这里,大家可以看一部分原文。

他认为非虚构已经是一种混杂了旅行、人类学、艺术批评、禽类学、自然写作和其他种种流派的混合物。他举例说Primo Levi在1984年的作品The Periodic Table被英国出版商拒绝了27次,因为既不像自传体小说,也不像科学论文。四十年后,我们才能看到Levi领先于他的时代。非虚构写作混淆了真实和非真实的界限——我们不喜欢非虚构去扭曲,但实际上所有的写作都会扭曲。只有非虚构写作者知道他们有多少部分的写作进行了加工。他认为这是创作上的自由。

他的这个观点在中文世界估计还一时很难被接受,但如果我们能够从鼓励非虚构写作从现实生活中汲取创作题材的角度,鼓励更多人进行非虚构写作(特别是第一人称),我们仍然值得冒险去尝试。

我的这篇写作,以我的祖父和父亲为主角,写了他们生活的交叠,在一个国营抽纱企业所处的时代洪流中。其实写作不算太成熟,因为这是去年秋天我在UEA开始学习之后不久的尝试,对于英文非虚构的写作方法还未熟练掌握。今年年初,我们就已经被要求提交作品。当时我觉得至少这篇文章还是很真诚,部分体现了我在UEA学到的创意写作方法对我自己的改造,所以就提交了这篇。

篇幅所限,本周就不推荐我阅读的书了,不然这篇Newsletter又会太长了。 最后放一张上周在Liverpool Street Waterstones 书店拍下的小说推荐榜。里面有两本中国相关作家的作品,除了Yiyun Li,还有我前面Newsletter推荐的River East, River West. 大家也可以了解英国书店最畅销的小说是哪些。