Letter 3:“母亲和女儿,男人和女人,衰老和幼稚,护照和护照之间”

新写作Xin Writing的Newsletter来到第三周了!今天这个标题来自朋友毛译敏在我的“伦敦心境”写作工坊中写下的句子,我觉得非常有深意,下文会具体谈到。

本周大家都在谈论诺贝尔文学奖,我就在开始也谈一谈我之前两次采访诺贝尔文学奖的现场体会。在这封Newsletter的结尾也谈到了我在UEA非虚构创意写作的毕业作品!

诺贝尔文学奖每年在中国掀起的热浪似乎比国外都来得更热烈一些。

我想起13年前第一次去瑞典采访诺贝尔文学奖的时候,暗黑色的鹅卵石路面被皑皑白雪覆盖了,一年一度的圣诞集市在诺贝尔博物馆门口的小广场搭起来了,姜饼和香肠,奶酪和鲜花,伴着耀眼的灯光照亮早早暗下去的斯德哥尔摩天空。每一年的诺贝尔文学奖获奖者总要经过斯德哥尔摩大教堂,沿着建于13世纪的倾斜路面小心行走,来到和诺贝尔博物馆实为一体的瑞典学院(Swedish Academy)。

黑色小门很简朴,轻推便可进入。门厅不大,大概也就20平方米。连门卫都没有一个,你可沿着楼梯拾级而上,也可乘坐一部只能同时容纳三个人的古老电梯。带我进来的诺奖评委,汉学家马悦然的太太陈文芬说,即使国王来了也是坐这部电梯。“有一次马悦然刚好和国王和王后共乘这部电梯,国王带着歉意地对他说,离我远一些,我刚患了感冒。”可是狭小的电梯空间基本让人无腾挪之地。

小楼的第三层是瑞典学院的主要场所,需要得到邀请或者有人带领才能进入。里面包括一个美轮美奂的小图书馆,走廊两侧摆满诺贝尔文学奖得奖者作品的书架,莫言的小说也位列其中。书架最上面一排接近天花板的地方,摆满了历届文学奖得主的黑白照片,一年年下来,蔚为壮观。如今,韩江的照片应该也要贴在上面了。

从走廊转向更深的空间,右手边是一间小小的行政办公室,左手边是三层唯一间会客室。很难想象院士们居然没有自己的办公室,只有这个小小的类似会客厅的地方,“这是瑞典学院里唯一可以抽烟的地方,以前我就带君特•格拉斯来过这里抽烟。”马悦然说。

经过小会客厅的门口,可以进入到相对较大的一个空间,那是演讲厅。每一年12月7日,诺贝尔文学奖得主就在这里向大约300名观众演讲,这场演讲规格极高,一票难求。大厅呈长方形,两侧各有10几排暗绿色的长条座椅,位于中间的演讲台极为简朴。

演讲厅的内侧,有一个20平方米左右的房间,那就是18名院士日常开会的地方。绿色花边的大长桌旁摆着18张椅子,主席坐在靠近大门的方向,和中国的习惯相反。主席的背后,有一个国王古斯塔夫三世的雕像。桌子上有一个古老的锡壶,是院士们用来投票决定文学奖得主人选的“投票箱”。壶壁上印着翅膀和花朵,朴实无华。

在这个“世界上最高端的读书俱乐部”里,我采访过长期担任主席的两位元老级评委,Kjell Espmark(1930-2022,其中1987-2004年担任主席) 和 Per Wästberg (1933- , 2005-2019年担任主席,现任委员),以及前任常务秘书Horace Engdahl, 也和现任主席Anders Olsson 交谈了一会。当时我还不那么明白他们之间彼此的纠结恩怨。直到2018年瑞典学院丑闻爆发,我才大致了解到他们的派别之分。(可参见上海译文出版社今年刚翻译出版的新书《诺贝尔文学奖消失之日》, 当然,另一派的意见认为本书的作者,女记者玛蒂尔达·古斯塔夫松也是派别斗争中的参与者)总之,在2018年的内部斗争之后,老人淡出,当时风波的核心人物之一Horace Engdahl保留了学院委员的席位,Anders Olsson出任主席。

Engdahl (中文译作恩格道尔,或者恩达尔),是一个性格人物。他和我说:“每一年宣布获奖者的前夜,我都要和妻子开家庭会议决定第二天的着装。虽然我每年都穿黑西装,她会为我选上某一个颜色的领带,这样以后我看一眼录像里我戴的是哪种颜色的领带,我就知道那是哪一年的记者会。”

在那个采访结束的两年后,他和妻子,文学教授Ebba Witt-Brattström离婚了。两人闹得很僵,以致于出书互相讽刺对方。

常务秘书在发布会上使用瑞典语和英语两种语言,但是Engdahl喜欢用五种 语言来宣读获奖理由,他会英语、瑞典语、德语、法语和俄语。在几乎个个是语言天才的瑞典学院里,他是唯一一个会俄语的,因为他早年曾在瑞典军队服役,在冷战时期负责研究苏联情报。

现任主席Olsson是一位诗人,不过行为举止却没有那么天马行空,12年前我和他交谈时,他低调谦逊,说起自己和诺奖得主诗人特朗斯特罗姆的交往渊源时,他说:“一个当年听着他和家父谈论诗歌的小男孩,现在能为他当选诺贝尔文学奖投下一票,感觉很奇妙。”

诺贝尔文学奖其实就是一群瑞典学者、作家组成的读书俱乐部,选出自己年度最喜欢的作者而已,但因为它近百万美元的奖金,长期的知名度,图书市场营销的卖点,而保持了热度。不过韩江的作品还是很值得读,我正在开始读《素食者》的英文版。

本周我邀请了同居伦敦,今年刚刚在上海译文出版社出版了《唐人街之味》一书的非虚构作家杨猛。让他来回答我的几个问题。

Yang Meng 杨猛

非虚构作家,著有《陌生的中国人》、《不平静的江湖》、《伦敦的25封来信》等

李:《唐人街之味》的创作源起是什么?大概采访和写作了多久?

杨: 我之前出版过的书,主题比较明确但是故事比较分散,比如《陌生的中国人》和《伦敦的25封来信》,我希望在一个单一主题下写一个单一故事,《不平静的江河》是这种尝试,主题集中在中朝边境,这个主题之下有若干故事,但是没在大陆出版。这次我想写一个又能在大陆出版主题又比较单一的书。

2019年我开始准备新书选题。当时决定以唐人街为描写对象,这个主题会有很多的挖掘空间。后来想到很多海外华人在中餐馆谋生,中餐承载了很多文化和民族的东西,是个很好的理解和记录华人群体的工具。2019年底到2020年疫情,华人遇到了很多歧视,这个时候想法就逐渐清晰了,觉得可以通过中餐馆的历史来记录华人在海外的旅程,以英国为例,最早中国人怎么来的,如何生根发芽,如何壮大,遇到过什么问题,最后结尾在疫情期间的中餐馆经营者,如何发展了新的经营模式。然后选择了三代不同的华人经营中餐馆的故事,把这个历史串联起来。

从2020年10月开始搜集资料、采访,然后一边采访一边写,中间调整过几次结构。2022年底写完。采访和写作花了2年时间。之后联系出版、编辑出版又花了1年,2024年出版。

李:身居伦敦,离中文写作圈子有点远,加上一直坚持写非虚构,你自己在伦敦如何保持创作状态?

杨:我有不少想法和选题。有些很难在国内出版,就砍掉一些,有些需要回国采访,目前不允许长时间离开英国,所以再砍掉一些,英国也有很多好的选题,但是我的英语水平需要花费更长时间检索和采访,目前不允许,再砍掉一些,最后范围缩减到英国的华人社区,这部分仍然有很多好的故事,我就把精力首先投在这个领域。对这个领域长时间保持关注。写书的工程复杂,需要搜集资料、调整结构、锤炼文字,这个过程历时一两年,本身对精进写作是个很好的过程。不存在离了中国就不会写的事情。

《唐人街之味》我比较满意的是它的主题比较清晰、容易理解。围绕在这个主题下的故事反映了不同时代的华人的选择和命运,比如五十年代的上海移民周英华,如何从一个少年艺术生成为一个中餐馆业主,七十年代的香港移民如何创造了新颖的鬼佬中餐,以及改革开放后中国出来的人如何带来更加原汁原味的中餐等,背后有对历史的观察,个人命运和历史如何戏剧性结合,都能有呈现。

李:你日常如何安排写作、育儿和其他事务之间的关系?

杨:我现在主要工作是照顾孩子。接送孩子上下学、周末课外活动,买菜做饭收拾家务,因为孩子妈妈工作很忙,挣钱主要靠她。我主要负责家里的事情,写书是副业。一切给家务让路。写书是利用业余时间,比如这个暑假,我没有办下来澳大利亚签证,孩子和妈妈的签证办下来了,她俩去度假,我一个人在家,开始写新书,集中写了一个假期。现在孩子开学了,我的写作就停下来了,也许等有空的时候再写。

李:《唐人街之味》也在台湾地区出版了,那边的读者有什么反响吗?

杨:《唐人街之味》在台湾出版叫《唐人街飘香》,目前上柜被归类为饮食类书籍,我觉得更应该算是社会或者历史类。因为我更关注的是中餐背后的人。我看到台湾有个作者洪爱珠说,《唐人街飘香》看起來是写英国的唐人街,其实谈到了整个移民,这些书不是传统的饮食书,所以是也谈食物也及人。

李:下一部创作主题是?

杨:目前正在写一本关于教育的书。以我女儿在英国读书的经历,结合很多中国家庭在英国育儿的故事,记录和探讨下中式教育和英式教育的话题。大概年底完成初稿。欢迎感兴趣的出版社垂询。邮箱:bluesbeijing@gmail.com

《唐人街之味》

上海译文出版社2024年6月第一版

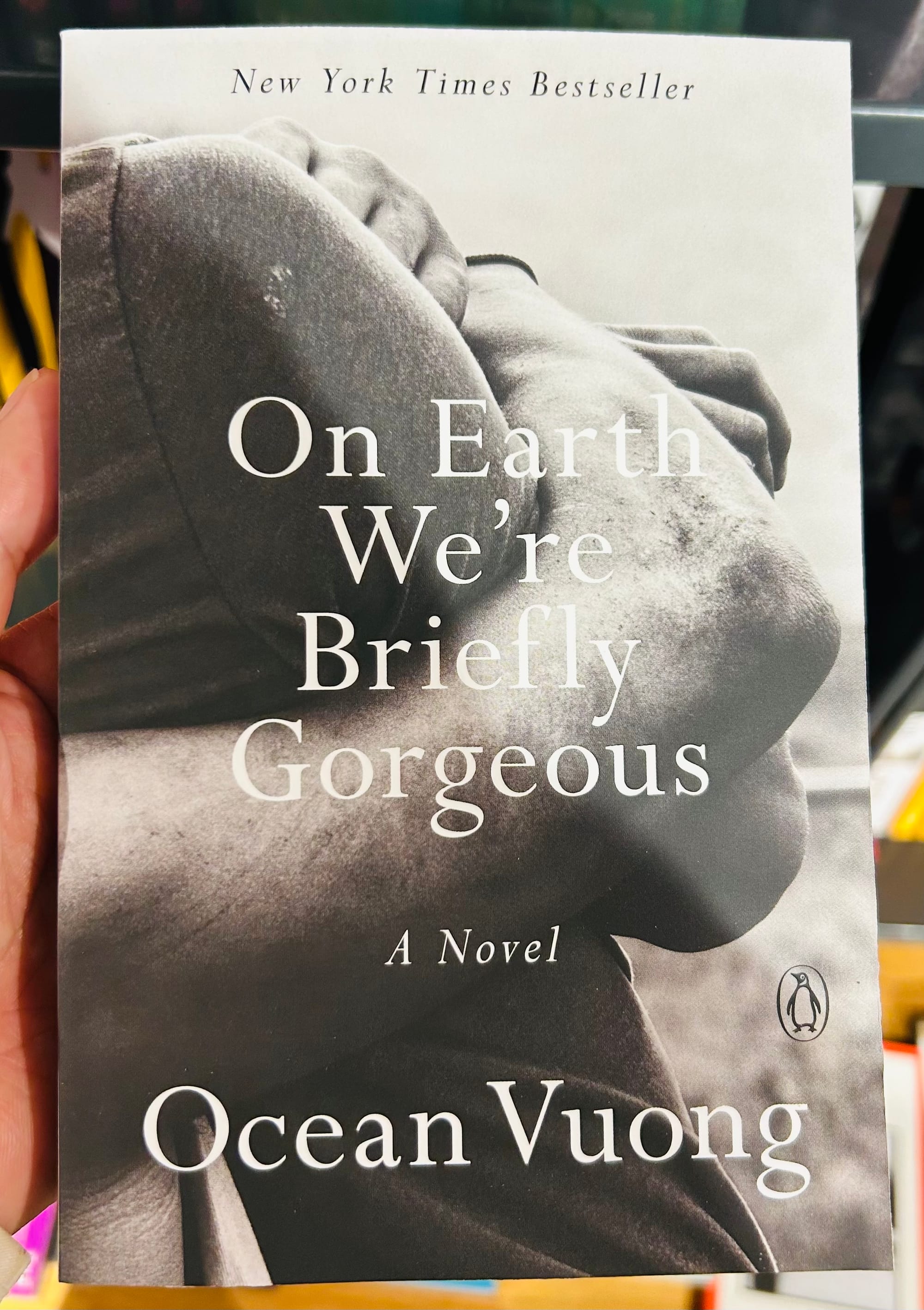

本周我想推荐一本我读了很久的书 《On Earth We’re Briefly Gorgeous》,作者Ocean Vuong (王鸥行),是美籍越南人,一位诗人。这是一本他用第二人称写给他妈妈的“小说”处女作,出版于2019年,在我看来更像是非虚构自传。因为文中的“我”基本都是按照Vuong的轨迹: 生于胡志明市,两岁(1990年)作为难民移居美国,在康涅狄格州长大,妈妈在美甲店打工养活他。到了15岁,他开始在一个烟草工厂非法打工,并开始探索自己的性向(gay)。

On Earth We’re Briefly Gorgeous

By Ocean Vuong

Ocean Vuong原本就是诗人,所以他的语言非常诗意,整本书有非常多令人拍案叫绝的词句。

写妈妈从越南逃离之后,越南语成了“孤儿”:

As a girl, you watched, from a banana grove, your schoolhouse collapse after an American napalm raid. At five, you never stepped into a classroom again. Our mother tongue, then, is no mother at all—but an orphan. Our Vietnamese a time capsule, a mark of where your education ended, ashed.

写妈妈工作太忙,Ocean帮妈妈打电话买内衣:

so many times, I would call the Victoria’s Secret catalog, ordering you bras, underwear, leggings. How the call ladies, after confusion from the prepubescent voice on the other end, relished in a boy buying lingerie for his mother. They awww’d into the phone, often throwing in free shipping. And they would ask me about school, cartoons I was watching, they would tell me about their own sons, that you, my mother, must be so happy.

I don’t know if you’re happy, Ma. I never asked.

写他美国白人祖父Paul(越战士兵)和越南外婆Lan相识相爱的经历:

They talked over drinks and found a common ground in their shared rural childhoods, both having been brought up in the “sticks” of their respective countries. These two unlikely hillbillies must have found a familiar dialect that fused the gap between their estranged vernaculars. Despite their vastly different paths, they found themselves transplants in a decadent and disorientating city besieged by bombing raids. It was in this familiar happenstance that they found refuge in each other.

好看的段落和句子太多太多了。想阅读中文的朋友也可以看未读引进的中文版《大地上我们转瞬即逝的绚烂》(2023年出版,有删节)

这本书在2019年出版之前的三个月,Ocean的妈妈诊断出癌症,并在同年去世。后来Ocean Vuong写了一本诗集《Time is A Mother》,他的第二部小说The Emperor of Gladness 即将于2025年6月出版。

这里有一个他接受访谈的各路播客合集:

上周我在伦敦做了一场“伦敦心境”写作工作坊,有12位朋友到场。我引导大家两两分组,从和对方的交谈当中,体会自己想写作的自我境况主题在对方身上的联系。

“伦敦心境”写作工坊

October 5th, 2024

我在我的英文“每日书”里写下了一点记录:

I named my workshop in London “伦敦心境“- Minds & Situations in London. With the workshop unfolded, I found the "minds" actually changed to "selfs." Selfs and Situations, apply everywhere in the world. It's how we connect to the environment around us and how we shape our selves. In London, these two aspects act in dramatic ways.

I divided them in groups. Each group has two members. Instead of just interviewing each other, I wanted each one to come up with a topic and see how this topic related to the other group member’s experience in London. And magic happened.

One group was obsessed with "insecure feelings"- the experiences of moving home in London many times , or had mobile phone grabbed right in the street. Why do we feel insecure in London? Is it because of the system? because of the outsider's status? Because the Chinese community hasn't formed solidarity and is unable to provide enough support to individuals?

Yimin and Evelyn shared the feeling of being “sandwiched”. Yimin writes:

“那个亚洲女孩”。

她抛出这个句子给我,说猜到在公司同事们一定背后这么叫她,虽然她有自己的名字。毕竟,英国的影视行业里亚裔只占0.8%的从业者。

如果此刻她身前有一面镜子,她会看到她是一个亚洲女孩。漆黑短发齐浏海,乌黑立领小旗袍上搭了一条纤细的珍珠项链,明媚自持,散发出漆器的光泽,自持就是一种亚洲的专属风味。

所以她给我的问题是:作为在伦敦生活的中国人,有中间人的感觉吗?

说实话,在我这个年纪对这样的问题已经不敏感了。因为不只是生活异乡,人生的各种场景角色之下都有可能(实际)是中间人。母亲和女儿,男人和女人,衰老和幼稚,护照和护照之间,上帝和尘世间,人们似乎永远在试图寻找可能的对话和理解。中间?反而是真相。我一面在心里跟自己说着这些,一面又看到那个嘲讽的、摇摆又本能追问的自己浮现出来。

Evelyn 牙子( 《伦敦腔里的异乡人》作者)writes:

“你不要让他们这样做,也不要太礼貌地翻译!这样做事是不行的!”译敏坐在我对面,松弛地这样转述中方老板紧张的言辞。指责,也可以这么说,英国人就算听不懂,也觉得天都塌了。

关于“这样做是不行的,”我也听过不止一次:中国人对美国人,英国人对美国人……文化带来的不止是语言壁垒,当我们成为夹在中间的人,三明治里那片柔韧却不可或缺的火腿,更多的是填补两片面包之间平淡噎人的空白。

我戴着一边耳机实时跳转收声系统做翻译的时候,还不认识译敏。同声传译是门精妙的科学,我其实做不来,也疏于练习,但无奈,我是唯一能理解双方的人。在中文高度浓缩的信息量中抓狂地用笔捕捉那些不可遗漏的关键词,左耳进,右耳出,嘴再慌张地输出。我不知译敏是否也经历这些时刻,她比我年长,也许更精于这样的谈话,但她仍夹在中间。火腿总腹背受敌,油润咸香,谁都想咬一口的。

"What else do you do in London?" A Qiong started with this line. She is working in the acting industry - i.e. drama.

"else", an implication emerges from here: most of the drama actors and writers can't solely live on their work - they have to do other jobs. This is so common in London.

Her writing partner, a visiting scholar studying diseases and death, who is also a lesbian, is talking about her "acting experience" in China. She feels herself unneeded to "act" in the UK.

我希望在伦敦能够组织一个更长期的线下写作小组,无论中文还是英文,大家都可以相互探讨和提高。有兴趣的朋友可以写信给我 listoryuk@gmail.com

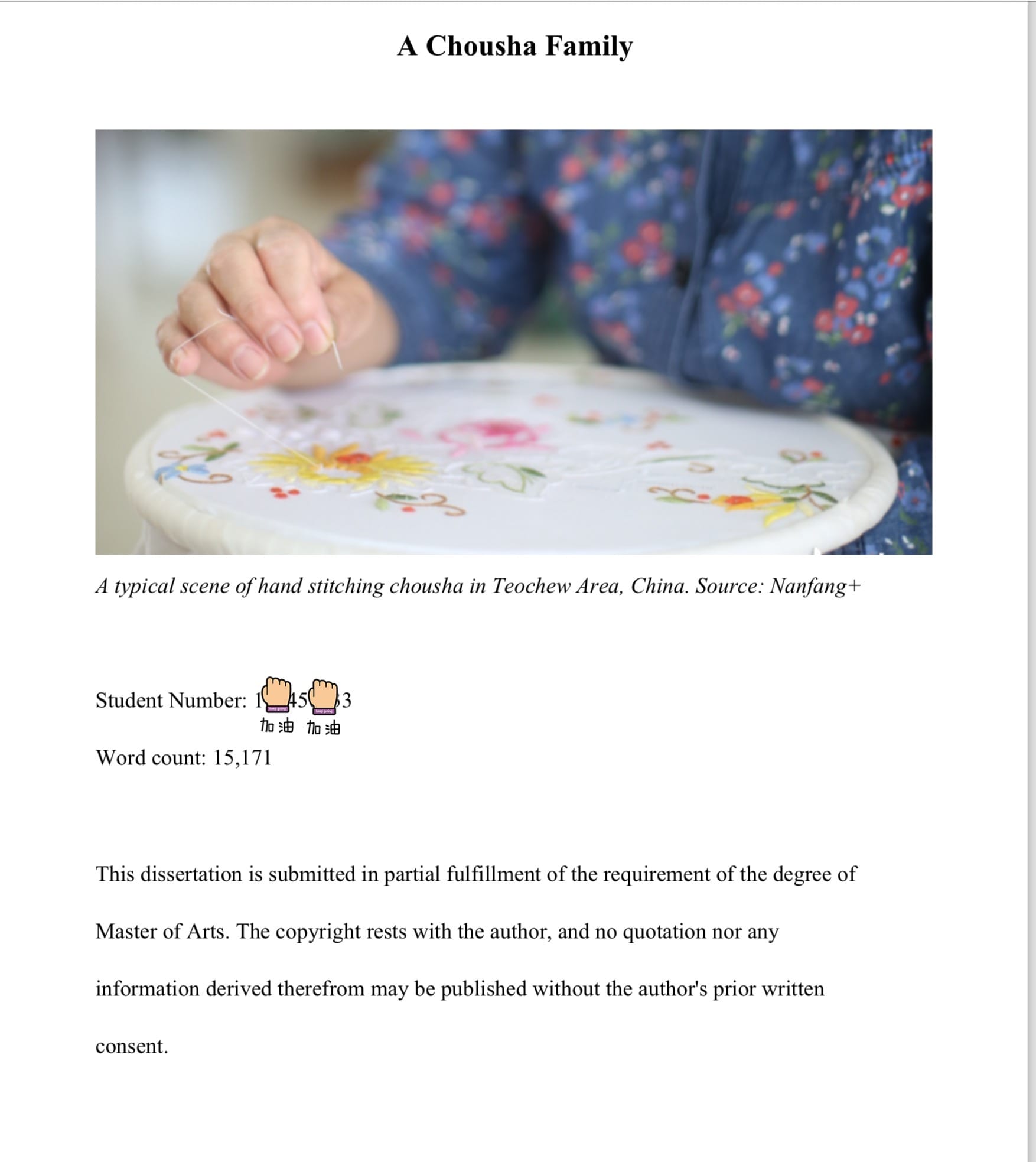

上周还得到了一个好消息。我在UEA 就读的MA Creative Writing (Nonfiction) 的毕业作品得到了70+的分数(达到了Distinction的标准)。一年前对于英文写作还是把握不准,没什么概念的我,这实在是一个很好的鼓励!我写的是一个关于潮汕抽纱的家庭故事,结合了传教士的历史,以及过去三四十年潮汕和我个人的变化。

这是我毕业论文的封面。因为暑假带娃回国,我大概是从8月中才开始集中精力写,两周完成(当然有部分写作在这个学年中积累下来的)。

我的导师,英国作家 Ian Thomson 在评语中这样写:

“This is such an interesting piece of work; it opens a window onto the lost art of chousha embroidery production in China and your family’s involvement in it. For those of us who remain ignorant about modern-day China (I count myself among them), A Chousha Family is something of a revelation. The piece combines the sterling qualities of emotional engagement and good writing with a teacherly impulse to explain and elucidate the origins of chousha. From start to finish I found myself pleasurably absorbed.”

我很高兴能够受到他的鼓励和引导。上月我和他在伦敦见了一面,还想有机会邀请他到中国来。他最出名的作品是写意大利作家Primo Levi (普里莫·莱维)的传记,已经在中国翻译出版(中信出版社2018年《普里莫·莱维传》,豆瓣评分9.2),还有对但丁神曲的解读 Dante's Divine Comedy: A Journey Without End (北京燕山出版社2022年出版中译本《但丁与神曲》。豆瓣评分8.2)

本周的Newsletter就先到这里啦!这是我发自葡萄牙南部小镇Lagos,有一位美国同学在这里有一套airbnb,她邀请我来做几天写作驻留。这几天很不容易赶路,从伦敦到荷兰,再到葡萄牙,终于没有耽误这期Newsletter 的发出。欢迎大家关注,也可以打赏!

也欢迎关注我的小红书: ZIXIN写作与教育游牧

我们下周见!